Der Wels als Beeinflusser der Nahrungskette

Der Wels (Silurus glanis), der für denjenigen, der ihn nicht studiert, oft als Bedrohung für unsere Flüsse wahrgenommen wird, ist in Wirklichkeit ein wichtiger ökologischer Akteur.

Dieser Riese ist ein Superräuber, dessen Rolle weit über das bloße Fressen von Beutetieren hinausgeht: Er strukturiert und reguliert die aquatischen Ökosysteme. Entgegen der landläufigen Meinung bedeutet seine Anwesenheit nicht einfach nur ein Ungleichgewicht, sondern kann im Gegenteil die Artenvielfalt stärken und die zwischengeschalteten Raubtiere unterstützen. Als Superräuber ist er in der Lage, die gesamte Nahrungskette zu beeinflussen und hilft sogar bei der Bekämpfung einiger invasiver Arten

Die trophische Rolle eines Superprädators

Ein Superprädator steht an der Spitze der Nahrungskette und übt einen entscheidenden Einfluss auf das gesamte trophische Netz aus. Der Wels ist ein gutes Beispiel für diese Funktion. Indem er sich von Karpfen, Brassen oder Barben ernährt, schränkt er die Dominanz dieser Arten ein, die manchmal dazu neigen, sich in Bezug auf die Biomasse durchzusetzen. Indem er ihr ökologisches Gewicht verringert, schafft er Platz für andere, kleinere Arten und diversifiziert so das Gleichgewicht.

Diese Regulierung führt zu einem Kaskadeneffekt: Futterfische wie Rotaugen oder Rotfedern, die weniger Konkurrenz haben, werden zahlreicher. Diese kleinen Fische sind jedoch eine wichtige Nahrungsquelle für Raubfische wie Barsch, Zander oder Hecht. So fördert der Wels durch seine indirekte Wirkung die Entwicklung dieser Raubfische und unterstützt das Gesamtgleichgewicht der Fischgemeinschaft.

Hinzu kommt seine gesundheitsfördernde Rolle, da er häufig geschwächte oder kranke Individuen anvisiert, was zur Gesundung der Beutepopulationen beiträgt und deren Vitalität erhält.

Plastizität der Ernährung im Dienste der Ausgewogenheit

Alle wissenschaftlichen Studien zeigen, dass der Wels nicht auf eine Beuteart beschränkt ist und eine erstaunliche Nahrungsplastizität an den Tag legt. Im Lac du Bourget beispielsweise haben neuere Analysen ergeben, dass er sowohl Krebse als auch Barsche oder Rotfedern, aber auch pelagische oder benthische Fische frisst. Jedes Individuum passt seine Ernährung an seine Umgebung an, was von einer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit zeugt.

Im Lago Maggiore in Italien erbeuten Welse außerdem exotische Arten wie amerikanische Flusskrebse oder Corbicula-Muscheln und tragen so zur Regulierung von Invasoren bei, die oftmals Ökosysteme durcheinander bringen. Diese Nahrungsvielfalt zeigt, dass der Wels nicht nur die am häufigsten vorkommenden Beutetiere ausnutzt, sondern sich in die komplexe Dynamik des Lebensraums, den er besiedelt, einfügt.

Ein Verbündeter gegen Ungleichgewichte

Da der Wels eine zentrale Stellung in der Nahrungskette einnimmt, fungiert er als wichtiger ökologischer Regulator. Sein Vorkommen verhindert die Überpopulation bestimmter dominanter Arten, fördert das Gleichgewicht zwischen Futter- und Raubfischen und trägt indirekt zur Fischvielfalt bei.

Seine Wirkung erinnert an die von großen Landraubtieren, wie dem Wolf in Wäldern oder auf Wiesen, deren Rolle sich nicht auf das Rauben beschränkt, sondern sich auf eine Neuorganisation des gesamten Ökosystems erstreckt. Durch seine bloße Anwesenheit verkörpert der Wels das gleiche Prinzip der ökologischen Kaskade, das auf die Wasserwelt übertragen wird.

Förderung des trophischen Kaskadeneffekts

Ein konkretes Beispiel für diesen Regulierungsansatz ist im Elbebecken in Deutschland zu beobachten. In einigen Abschnitten des Flusses wurden sogar glane Welse absichtlich wieder ausgesetzt, um die Überpopulation der Brassen, ihres wichtigsten natürlichen Regulators, zu kontrollieren. Die Aussetzung erfolgte in Gebieten, in denen der Wels zwar heimisch war, aber aufgrund der Berufsfischerei und der Umweltverschmutzung stark zurückgegangen war, um das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen.

Die Beobachtungen nach der Einführung zeigten eine deutliche Regulierung der dominanten Cyprinidenpopulationen und eine bessere Verfügbarkeit von Futterfischen, die auch anderen Raubfischen zugute kam. Dies ist ein konkretes Beispiel für den Kaskadeneffekt, den der Wels haben kann, wenn er seine ökologische Rolle voll ausfüllt.

Besser verstehen, um besser zu bewerten

Diese wichtige Funktion steht im Mittelpunkt eines EU-Projekts mit dem Namen "LIFE PREDATOR", das 2022 für eine Dauer von fünf Jahren mit einem Budget von 2,85 Millionen gestartet wird. Italien, Portugal und die Tschechische Republik arbeiten zusammen, um die Auswirkungen des Welses auf die aquatische Biodiversität genau zu untersuchen.

Dieses Programm ist weit davon entfernt, die Art zu dämonisieren, sondern zielt darauf ab, ihre Rolle besser zu verstehen, ihre Auswirkungen auf die Ökosysteme zu messen und kontextabhängige Managementschlüssel zu liefern. Das Projekt unterstreicht, dass es nicht mehr sinnvoll ist, den Wels auf eine bloße Bedrohung zu reduzieren. Stattdessen bietet es eine Gelegenheit, die Stellung von Superräubern in Süßwasserumgebungen neu zu bewerten und ihren Beitrag zur ökologischen Widerstandsfähigkeit zu überdenken.

Eine milieuabhängige Rolle

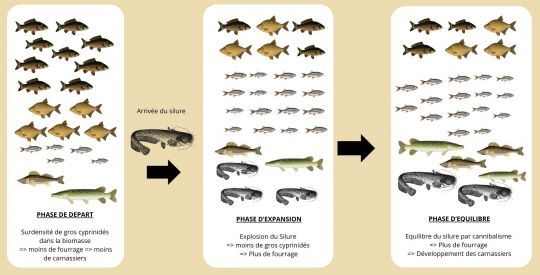

Das Bild muss jedoch relativiert werden. Die regulierende Rolle des Welses hängt stark vom ökologischen Kontext ab, in dem er sich bewegt. In einem großen, artenreichen Fluss mit vielfältigen Lebensräumen trägt sein Vorkommen eindeutig zur Strukturierung und Belebung der Fischgemeinschaften bei. In einem kleineren, geschlossenen Gewässer kann er jedoch zu dominant werden und einen übermäßigen Druck auf die verfügbaren Ressourcen ausüben, insbesondere in den ersten Jahren der Ansiedlung, in denen es zu einer Populationsexplosion kommt, bevor er überhaupt die Rolle eines Regulators für seine eigene Art übernehmen kann.

Schließlich beeinflusst auch die Zusammensetzung des ursprünglichen Fischbestands ihre Wirkung. Wo Cypriniden in der Überzahl sind, wirkt der Wels als effektiver Regulator, während seine Wirkung in einem bereits geschwächten Lebensraum kontrastreicher ausfallen kann. Diese Variabilität zeigt, dass ihr Einfluss kontextabhängig ist und von Fall zu Fall beurteilt werden muss und nicht in die eine oder andere Richtung verallgemeinert werden darf.

Vorurteile überwinden

Der Glanwels ist keineswegs ein zerstörerischer Eindringling, sondern in erster Linie ein wichtiger Regulator unserer Wasserlebensräume. Als Superräuber trägt er dazu bei, die Dominanz bestimmter Arten zu begrenzen, die Entwicklung von Raubfischen zu fördern, invasive Arten zu kontrollieren und die Gesundheit der Populationen zu erhalten. Seine Rolle wird jedoch durch das Milieu, in dem er sich ansiedelt, bedingt, weshalb eine genaue Analyse erforderlich ist, um seine Auswirkungen vollständig zu verstehen.

Laufende Forschungsarbeiten und europäische Projekte wie LIFE PREDATOR erinnern daran, dass es an der Zeit ist, Vorurteile zu überwinden: Der Wels ist ein wichtiger Teil des komplexen Puzzles der aquatischen Biodiversität, dessen Vorhandensein es verdient, verstanden und geschätzt statt gefürchtet zu werden.

/

/